»Schauspiel und Identität«, Vortrag zum Erscheinungsbild des Theaters am Neumarkt im Rahmen des Tages für Typografie, Zürich, und Essay, erschienen in Typografische Monatsblätter 5/6, 2006

Schauspiel und Identität

Als einzig politisch korrekte Staatsform wird heute die Demokratie gehandelt. Laut Duden wird dieser Begriff als »Volksherrschaft, politisches Prinzip nach dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat« definiert. Voraussetzung der Demokratie ist demnach eine Gesellschaft, die sich aus mündigen Individuen zusammensetzt. Inwiefern werden wir aber durch die täglich um unsere Aufmerksamkeit werbenden visuellen Reize als solche respektiert?

Die globale Vernetzung beschleunigt die Kommerzialisierung des Alltags. Wirtschaftliche Strukturen werden umgebaut. In Echtzeit werden wir mit Informationen aus allen Ecken der Welt versorgt, deren Wahrheitsgehalt nachzuprüfen uns nicht möglich ist. Unterschiedliche Weltbilder und Interessen treffen aufeinander und Macht und Ohnmacht sind oft nur einen Mausklick voneinander entfernt. Es ist nicht erstaunlich, dass die zunehmende Komplexität unserer Umwelt viele überfordert und das Bedürfnis nach Orientierungshilfen groß ist.

Wo sich diese Sehnsucht nach Klarheit mit intellektueller Verwahrlosung verbindet, gewinnen totalitäre Strömungen an Terrain. Religiöse Fundamentalismen und politische Extremismen haben gemeinsam, dass sie an traditionellen Werten festhalten und stark vereinfachte Visionen der Realität vermitteln. Ihre Strategien haben es auf unsere Emotionen abgesehen. Für komplexe Problemstellungen werden scheinbar einfache und handfeste Lösungen geboten. Es wird polarisiert. Keine Frage bleibt offen und was nicht mit den angestrebten Weltbildern vereinbar ist wird abgelehnt oder schlimmer, totgeschwiegen.

Im klassischen Kommunikationsschema steht ein Sender – die Instanz, welche ein Anliegen publik machen möchte – der Öffentlichkeit gegenüber, die sich aus potentiellen Empfängerinnen und Empfängern zusammensetzt. Zwischen beiden Parteien stehen Männer und Frauen, die dafür bezahlt werden, das Anliegen des Senders für die Öffentlichkeit attraktiv und verständlich zu verpacken.

Was Bezug auf unsere Erfahrungen und Gewohnheiten nimmt verstehen wir besser, Kommunikationsfachleute haben das gelernt. Ausgehend von dieser uns bekannten Identifikationsebene wird in vielen Werbekampagnen versucht, unsere Träume und Phantasmen anzusprechen und sie an bestimmten Konsumgütern zu materialisieren. Aus populären Kulturen (zum Beispiel der Jugendkultur) stammende sprachliche oder visuelle Codes werden aufgegriffen, mit zu verkaufenden Produkten verknüpft und wieder an die entsprechenden Gesellschaftsschichten zurückgeschickt. Nicht Transparenz wird geschaffen, es wird gezielt mystifiziert. Dem einzelnen Produkt wird eine Aura verliehen, die mit seinen objektiven Eigenschaften wenig bis nichts zu tun hat. Das Produkt steht nicht mehr in erster Linie für eine Funktion, die es zu erfüllen hat. Es soll als Symbol für ein bestimmtes Lebensgefühl und den entsprechenden gesellschaftlichen Status stehen. So sollen Bedürfnisse geweckt und gleichzeitig die Mittel geboten werden, die deren Befriedung versprechen.

Kommunikationskonzepte, welche zur geistigen Auseinandersetzung anregen möchten und bei den Empfängerinnen und Empfängern ein bestimmtes Maß an intellektuellen Fähigkeiten und kulturellen Referenzen voraussetzen, werden in Werberkreisen gerne als »elitär« eingestuft. Es wird behauptet, dass die breite Öffentlichkeit weder gewillt noch fähig sei, komplexere Zusammenhänge zu entziffern.

Dem kann entgegengehalten werden, dass das Bestätigen von gesellschaftlichen Konventionen und das Schaffen derselben in wechselwirkendem Verhältnis stehen. »Das Bild«, welches wir von unserer Umwelt haben, unsere Sehgewohnheiten und Verhaltensmuster sind nicht zuletzt durch Ästhetik und Inhalt der allgegenwärtigen Werbung geprägt. Zu behaupten, dass es sich mit der Öffentlichkeit besser kommunizieren lässt, wenn man von ihr nicht allzuviel Intelligenz erwartet, ist zynisch. Konzepte, die aufgrund dieser Annahme entstehen, sind für die Abstumpfung der Wahrnehmung des Publikums mitverantwortlich. Zwischen dem sich hier manifestierenden Mangel an Respekt vor der Öffentlichkeit und der oben angesprochenen intellektuellen Verwahrlosung bestimmter Gesellschaftsschichten sind durchaus Verbindungen zu beobachten.

Im Gegensatz zur Werbung ist die Aufgabe eines Erscheinungsbildes nicht primär die Verführung zum Konsum, sondern die visuelle Identifizierung der als Sender aktiven Instanz.

Wichtige Grundlage für die Entwicklung eines spezifischen visuellen Vokabulars für eine Körperschaft, die sich unter Umständen aus unterschiedlichen Fraktionen zusammensetzt, ist ein interner Prozess zur Klärung deren inhaltlichen Identität und ihrer strukturiellen Organisation. Wenn die visuelle Identität innerhalb der Körperschaft auf Akzeptanz stößt und vom Kollektiv getragen wird, ist sie ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum inneren Zusammenhalt des Unternehmens oder der Institution.

Nach außen hin soll die Körperschaft als Einheit erkennbar und wiedererkennbar sein. Das Erscheinungsbild übermittelt die Qualitäten seines Besitzers und widerspiegelt dessen Merkmale. Dazu werden beispielsweise die geografische oder architektonische Situation, Aktivität, Angebot, Symbolik des Namens oder die Unternehmensphilosophie thematisiert und grafisch umgesetzt. Typografische und ikonografische Regeln geben den von einem bestimmten Sender ausgehenden Medien kohärente Grundstrukturen. Unterschiedliche Informationsträger sollen als »Familie« wahrgenommen aber nicht untereinander verwechselt werden. Variabilität spielt dabei eine wichtige Rolle. Allzu systematische Prinzipien – beispielsweise das ständige Wiederholen eines monolithischen Zeichens – führen zu Ermüdung und Desinteresse. Ein visuelles Erscheinungsbild verstehen wir eher als eine Art Baukasten, dessen Komponenten für unterschiedliche Anwendungen immer wieder neu zusammengesetzt und mit zusätzlichen Elementen bereichert werden können. Dieses Zusammenspiel von visuellen Konstanten und Variabeln gibt den einzelnen Informationsträgern Eigenständigkeit, ohne dass dabei die Wiedererkennbarkeit verlorengeht.

Bis anhin war es die Regel, dass die Entwicklung von Erscheinungsbildern – ähnlich der Architektur – im Hinblick auf eine über längere Zeit währende Nutzung angelegt war. Deshalb wurde besonders Wert auf visuelles Niveau gelegt und ästhetische Überlegungen hatten einen weiterreichenden Anspruch als das widerspiegeln momentaner Modeströmungen.

Neuerdings scheint sich eine Wende abzuzeichnen. Auch im Bereich »Corporate Design« gewinnen Strategien, die sich einer vordergründigen Ästhetik bedienen und auf kurzfristige Profitoptimierung ausgerichtet sind, an Einfluss. Diese Tendenz macht selbst vor öffentlich-rechtlichen Unternehmen nicht halt. Insbesondere in Frankreich lässt sie sich mit Beispielen, wie den vor kurzer Zeit eingeführten Erscheinungsbildern der staatlichen Bahnen oder des Musée des Arts Décoratifs exemplarisch dokumentieren. Offensichtlich sind Qualität und Kontinuität Werte, die an Bedeutung verlieren und es stellt sich die Frage, welche Interessen sich hinter dieser Entwicklung verbergen.

Das Erscheinungsbild einer Institution steht für die Formwerdung ihrer Ideen.

Das teils durch öffentliche Gelder, teils durch Sponsoren aus der Wirtschaft unterstützte Theater am Neumarkt hat den Auftrag, experimentelles Theater zu produzieren. Im Herbst 2004 übernahm Wolfgang Reiter dessen Direktion – für das Theater bedeutete dies einen Neuanfang mit neuem Ensemble. Zu Reiters künstlerischem Projekt gehörte gleichzeitig, die Funktionsweise des Hauses zu überdenken und neu zu definieren. Dies hat sich zum Beispiel im Zusammenschluss der Abteilungen Dramaturgie und Kommunikation geäußert.

Die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen soll nicht nur auf der Bühne stattfinden, sondern mittels den vom Theater ausgehenden Publikationen im öffentlichen Raum weitergeführt werden. Der wechselseitige Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern und dem Publikum ist eines der zentralen Anliegen.

Nach innen werden Informationsfluss und Transparenz gefördert. Hierarchien werden verwischt um die unterschiedlichen Kompetenzen der am Theater aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt in die laufenden Prozesse einzubeziehen. Offenheit für unterschiedliche Ästhetiken und Formen wird als Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit bestimmten Inhalten und konkreten Personen gesehen.

Die Möglichkeit, schnell auf aktuelle Ereignisse und Strömungen reagieren zu können, ist ein weiterer wichtiger Punkt des Projekts der Theaterleitung. Entsprechend flexibel soll die Kommunikation stattfinden. Damit Änderungen im Spielplan bis zum letzten Moment möglich bleiben, wird dieser jeweils erst ungefähr zwei Monate vor den Vorstellungen – und nicht wie sonst üblich für die gesamte Saison – veröffentlicht.

Unser Vorschlag als mögliche Umsetzung dieser Problematik in ein visuelles Erscheinungsbild (Claudia Wildermuth, Zürich und Félix Müller, Paris) ging als Sieger aus einem Wettbewerb hervor. Als freischaffende visuelle Gestalter sind wir unabhängig voneinander tätig und haben uns für dieses konkrete Projekt als Arbeitsgemeinschaft vernetzt.

Ziel unseres Konzepts konnte es nicht sein, mit dem Bestätigen stereotyper Vorstellungen für den Konsum von Theaterstücken zu werben. Uns interessierte im Gegenteil, das künstlerische Projekt des Theaters weiterzudenken und ihm eine klare aber nicht »reduktionistische« visuelle Sprache zuzuordnen.

Basis unseres Vorschlages war – als Mittel des Austausches von Inhalten zwischen Menschen und als Grundlage des Theaters und der Diskussion darüber – das Wort. Typografie macht Sprache lesbar. Daher sind die Typografie und ihre visuellen Ausdrucksformen wichtige Komponenten für die Identifizierung der Institution »Theater am Neumarkt«. Die Suche nach einer Schrift, die eigenwillig aber dennoch gut lesbar ist, hat zur Zusammenarbeit mit einem weiteren Partner geführt. Rodrigo Xavier Cavazos (San Francisco) ist Gründer des Schriftverlags PSY/OPS. Dort ist der Schrifttyp Reykjavik erhältlich, den Cavazos 2002 mit Stefan Kjartansson entworfen hat. Im Dialog mit PSY/OPS ist eine eigene Variante entstanden, die Reykjavik Neumarkt. Damit ist das Theater bereits durch seine Hausschrift identifizierbar.

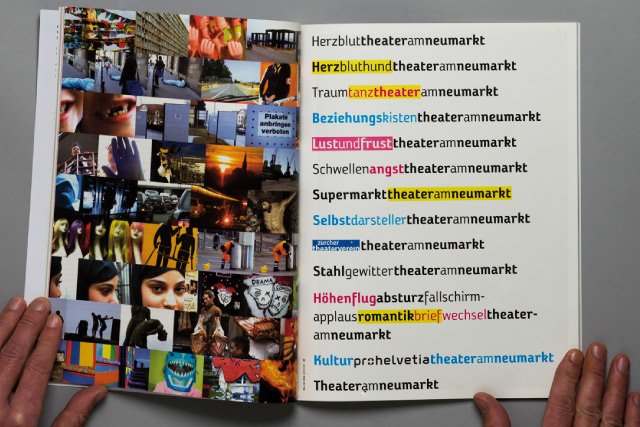

Es ist für die deutsche Sprache charakteristisch, dass durch das Zusammensetzen von Substantiven Begriffe konstruiert werden können, die in keinem Wörterbuch zu finden, aber dennoch gültig sind.

Auf dieser Basis kann das Theater am Neumarkt regelmäßig einen Teil seines Namens ändern und sich damit eine wandelbare Identität geben, die der organisatorischen Flexibilität und inhaltlichen Spontaneität sichtbaren Ausdruck verleiht. Anders als ein herkömmliches Logo mit Siegelcharakter wird der Schriftzug als ein variables und erweiterbares Element verstanden. Die »Basisversion« wird mit einem oder mehreren Substantiven erweitert und zugleich durch verschiedene Schnitte und/oder Farben unterschiedlich gewichtet. Damit geraten Aussagen und Bedeutungen in Fluss; das Theater kann inhaltliche und ästhetische (Such-)Bewegungen präzise oder auch verspielt sichtbar machen und trotzdem immer erkennbar bleiben. Unter bestimmten Bedingungen können auch Namen oder Logos von Sponsoren im Schriftzug erscheinen.

Jeder dieser Namensvarianten – die in der Regel während zwei Monaten Gültigkeit hat und mehrere Produktionen zusammenfasst – wird eine spezifische Bildwelt zugeordnet. Dafür soll unsere aktuelle Umgebung dokumentiert und interpretiert werden. Die Theaterproduktionen auf der Bühne werden so in den Kontext des alltäglich ablaufenden »Welttheaters« gestellt. Diese Bilder müssen schnell und immer wieder neu herstellbar sein. Alltagssituationen werden mit digitalen Videokameras aufgezeichnet und aus den entstandenen Sequenzen Standbilder weiterverarbeitet. Niedrieg aufgelöste Bilder also, die als Abfolgen oder einzeln für die visuelle Kommunikation verwendet werden. Die technische Mangelhaftigkeit wird als Stilmittel benutzt und manchmal – zum Beispiel durch Überdrehen der Farbkontraste – bewusst übertrieben. Bilder unterschiedlicher Motive und Herkunft erhalten so eine kohärente Ästhetik.

Im Gegensatz zu diesen »Trashbildern« thematisiert die Fotografie, die auf die einzelnen Produktionen Bezug nimmt, Schärfe und Präzision. In eigens für Fototermine geplanten Inszenierungen entstehen hyperrealistische Bilder, die Aufschluss über Handlung und Schauspieler geben. Die Ausarbeitung dieser Bildebene wurde den Fotografinnen Caroline Minjolle, Marion Nitsch, und den Fotografen Istvan Balogh und Stephan Rappo (alle in Zürich) anvertraut.

Regelmäßig erscheinende Drucksachen wie Monatskalender, Programmzeitung, Plakate, Flyers, Aufkleber, Postkarten, Zeitungsannoncen, Kinodias sowie der Internetauftritt, welcher für jede Spielzeit als neue Gestaltungsvariante aufs Netz geht, sind sichtbare Anwendungen dieses Konzepts.

In Theaterkreisen geben sie mitunter Anlass zu Kontroversen. »Die Reaktionen reichen von Unverständnis über interessierte Anteilnahme bis zu begeistertem Applaus«, schreibt Wolfgang Reiter in der Theater am Neumarkt Zeitung Nr. 8. Im selben Artikel schreibt er weiter: »Manche Experimente, manche neuen Ideen – das gilt für einzelne Theaterproduktionen ebenso wie für ein ungewöhnliches Konzept, wie man über das Theater kommunizieren kann – brauchen auch einen längeren Atem. Der Mut zum Unkonventionellen wird meist nicht sofort mit Erfolg belohnt und (auch) am Theater waren die guten alten Zeiten (von denen nachträglich alle schwärmen) zunächst oft schlechte neue (über die sich die Zeitgenossen geärgert haben). Zumindest bei den Monatsprogrammen (Theaterdeutsch: Leporello) scheint die konsequente Haltung schon in der ersten Saison Früchte zu tragen: Die Fotos auf der Rückseite zieren noch Monate später Pinnwände in Büros und Wohnungen – nicht nur in Zürich. Wir haben sie bei unseren sporadischen Reisen auch in Berlin, Wien und Düsseldorf entdeckt. Sie werben für das Theater und führen zugleich ein künstlerisches Eigenleben über den unmittelbaren Zweck hinaus.«

Félix Müller, 2006, Dank an Chantal Grossen